近年、生成AIによるイラスト作成が一般ユーザーにも身近な存在となり、特にジブリ風の絵柄は多くのファンに支持されてきました。

ChatGPTでも画像生成機能を用いれば、まるでスタジオジブリが描いたかのようなテイストの画像が簡単に作成できると話題になっていました。

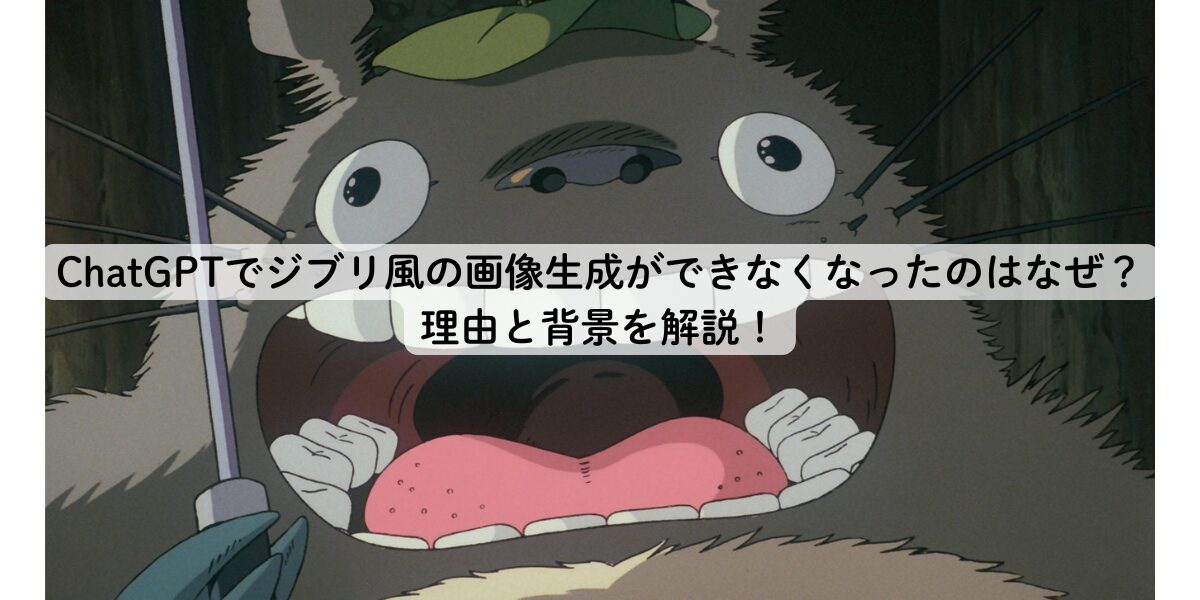

ところが、2024年の後半ごろから「ChatGPTでジブリ風の画像生成ができなくなった」との声が相次ぎ、SNS上でも困惑するユーザーが続出しています。

その背景には、著作権や倫理的な問題、そしてOpenAIを取り巻く法的リスクや企業方針の変化が複雑に絡み合っていると考えられます。

この記事では、ChatGPTでジブリ風の画像生成ができなくなった現象について、なぜそのような制限が生じたのかを深掘りし、ユーザーが誤解しがちな点や、今後どのような代替手段が考えられるのかまでを丁寧に解説します。

また、同様のトレンドに影響を受けている他のAIツールや、生成系AIをめぐる著作権議論についても触れながら、なぜこのような措置が取られたのかを読者が理解できるように構成しています。

ChatGPTでジブリ風の画像生成ができなくなったことに強い関心を持っている方にとって、納得できる説明と代替案を提示することを目指しています。

ぜひ最後までお読みいただき、今後のAI画像生成との付き合い方の参考にしてください。

ChatGPTでジブリ風の画像生成ができなくなったのはなぜ?理由を解説!

最近になって「ChatGPTでジブリ風の画像が作れなくなった」と話題になっています。

これまでは「ジブリ風のイラストを生成して」とプロンプトを入力すれば、独特の柔らかい色彩や魅力あるキャラクター性を感じる絵が容易に生成されていました。

しかし現在、同じような指示を出しても拒否されたり、ジブリ風と明示的に指示してもスタイルを再現できないケースが急増しています。

この問題には複数の理由が絡んでおり、その全体像を理解するには、著作権の問題、OpenAIのポリシー、そして技術的な要因をそれぞれ見ていく必要があります。

まずは主要な原因から詳しく見ていきましょう。

スタジオジブリの著作権とブランド保護の方針

スタジオジブリは、長年にわたり独自の世界観とビジュアルを守り続けてきました。

そのスタイルはアニメーション界でも圧倒的な影響力を持ち、「ジブリ風」という言葉だけで一目でイメージできるほど強いブランド力を有しています。

近年、AIがこの「ジブリ風」を模倣することに対して、著作権やパブリシティ権の観点から懸念が高まっていました。

特に海外では、AIが著名なアーティストやスタイルを模倣する行為に対し訴訟が相次いでおり、企業としての法的リスクを避けるための動きが活発になっています。

スタジオジブリが直接抗議をしたという公式情報はありませんが、こうした業界全体の圧力の中で、OpenAIがジブリ風の画像生成を制限する判断に至った可能性は高いと考えられます。

OpenAIのコンテンツポリシー変更の影響

OpenAIは2024年から画像生成に関するポリシーを段階的に強化してきました。

その中には「著作権で保護されたスタイルやアーティスト名を指定しての画像生成の制限」が含まれています。

これは、商業利用されるリスクや、第三者の権利を侵害する懸念から、倫理的な側面にも配慮した措置です。

ChatGPTにおいても、画像生成機能を搭載したバージョンでは「〇〇風」「ジブリ風」「ディズニー風」などの特定のスタイル指定が検出された場合、生成自体を拒否するか、著しく変化したスタイルで出力するような挙動が見られるようになりました。

ユーザーからすれば突然の制限強化に感じられるかもしれませんが、企業としての責任とリスクマネジメントの観点では、理にかなった措置といえるでしょう。

「ジブリ風」は曖昧なスタイル指定であるという技術的課題

「ジブリ風」という言葉は、実際には非常に曖昧で主観的なスタイル指定です。

背景の描き込み方、キャラクターの表情、色彩のトーン、構図の柔らかさなど、いくつもの要素が組み合わさって「ジブリらしさ」が生まれています。

AIにとって、こうした曖昧で定義の難しいスタイルを正確に理解し、再現するのは非常に困難です。

特にOpenAIは、他社と違ってユーザーがモデルを直接トレーニングすることができないため、過去の学習に依存するしかなくなっています。

その結果、スタイル模倣において慎重にならざるを得ず、「ジブリ風」と指定した途端に拒否反応が返されるような仕様変更がなされたと考えられます。

クリエイターとAIの関係性に対する社会的圧力

生成AIの進化によって、多くのクリエイターが職を失う危機に直面しているという問題も、今回の制限強化に無関係ではありません。

スタジオジブリは、手描きアニメーションにこだわる制作姿勢を持ち、AIに置き換わることに対して強い抵抗感を抱いている企業でもあります。

AIによって「ジブリ風」と称するイラストが大量に生成され、それが二次創作としてSNS上に拡散される状況は、制作者のモチベーションや社会的価値にも悪影響を及ぼしかねません。

そうした空気感が、OpenAIや他の生成AI提供企業にとって「特定スタイルの再現は慎重に扱うべきだ」という共通認識を生むに至ったのだと推測されます。

一時的な制限ではない可能性が高い

一部のユーザーは「今だけ一時的に使えないだけでは?」という意見を持つこともあります。

しかし現時点では、OpenAI側の意図的な制限であるとみられ、解除される見込みは低いと考えられます。

実際、他のアートスタイルでも「〇〇風」というプロンプトが拒否される例が多発しており、全体としての規制強化が進んでいることがうかがえます。

ジブリ風ができなくなった背景を解説!

ChatGPTでジブリ風の画像が生成できなくなった背景には、単一の理由では説明できない多層的な要因があります。

それは著作権や倫理的観点だけではなく、社会的圧力、AIの進化と規制、そして生成AIの未来に関わる企業戦略にも関わってきます。

この章では前章で記載した「なぜ」できなくなったのかという表面的な理由だけでなく、「どうしてそういう方向に向かったのか」という背景的な流れを具体的に丁寧に解説します。

生成AIと著作権リスクの高まり

まず大きな要因として見逃せないのが、AIと著作権を巡る世界的な法的リスクの高まりです。

2023年以降、米国を中心に生成AIが学習に使ったデータや出力に関して、著作権侵害を訴える訴訟が相次いでいます。

MidjourneyやStability AIに対して、アーティスト団体や出版社が訴訟を起こしており、「著作権者に無断で作品を学習素材にしたのでは」という問題がクローズアップされました。

ChatGPTが提供する画像生成機能も、同様のリスクを内包しています。

もし「ジブリ風」のスタイルで画像を生成し、それが商用利用や拡散によってジブリのイメージに損害を与えた場合、法的責任を問われかねません。

OpenAIとしては、こうした事態を未然に防ぐため、特定の著名スタイルを再現するようなプロンプトを自動的に制限する仕組みを導入したと考えられます。

海外クリエイター業界からの倫理的抗議

画像生成AIに対する反発は、日本よりもむしろ欧米圏の方が強く、特にアーティスト団体や著作権団体が積極的にAI企業と対立しています。

「AIが自分たちの作品を無断で学習し、スタイルを盗んでいる」という声は日増しに強まっており、これはOpenAIにとっても大きな社会的圧力となっています。

実際、2024年にはAdobeやCanvaなどの企業が、AIで生成された画像に「この画像はAIで作成されました」と明示するシステムを導入しました。

こうした動きと足並みを揃える形で、OpenAIもまた、生成コンテンツが既存の著作物と混同されるリスクを回避する方向へシフトしたのです。

「ジブリ風」という指示は一見、何の害も無いように見えますが、企業ブランドを毀損したり、既存の創作物との混同を生む恐れがあり、それを回避するための措置といえるでしょう。

法的整理が進むまでの「予防的制限」

現時点では、AIが生み出した作品に対して、どの程度まで著作権や人格権が及ぶのか明確な基準は存在していません。

そのため、AI企業各社は「法的整理が進むまでの間は、自主規制によってリスクを避けよう」というスタンスをとりがちです。

OpenAIも例外ではなく、ユーザーの自由な生成要求に対して、あくまで法的・社会的に問題のない範囲にとどめるための制限を設けています。

これはユーザーにとっては不便であり、時には理不尽に感じられるかもしれません。

しかし企業としては、今の時点で自由にさせすぎることが、後の大きな訴訟リスクにつながることを懸念しているのです。

OpenAIの企業戦略としての選択

もう一つ重要な視点として、OpenAIの企業戦略が背景にあることを忘れてはいけません。

OpenAIは現在、企業向けサービスや官公庁・教育機関との連携を拡大しており、社会的信頼性の高いブランド構築を進めています。

そのため、センシティブなコンテンツや倫理的に微妙なスタイル再現を許容することは、自社ブランドにとってマイナスとなる可能性があります。

特に「ジブリ風」は日本文化の象徴とも言える存在であり、その名前やスタイルをAIが無断で模倣することが「文化の盗用」として問題視される可能性もあります。

OpenAIは、ユーザーのニーズと法的リスクのバランスをとる中で、「有名スタイル再現は原則不可」という判断に至ったと見るのが自然です。

他の画像生成AIにも波及する動き

このような制限は、ChatGPTだけに限らず、他の画像生成AIにも波及しています。

例えば、Adobe Fireflyでは「有名なアニメスタイル」や「アーティスト名」の指定が拒否されるようになっており、Bing Image Creatorでもスタイル指定に対してエラーが出る事例が増加しています。

これは、業界全体が著作権リスクに対して慎重になっている証左です。

今後、生成AIを取り巻く法制度やガイドラインが整備されるまでは、このような制限が緩和される可能性は低いと見られています。

ChatGPTでジブリ風の画像生成ができなくなったのはなぜ?理由と背景を解説!まとめ

これまでユーザーの創作活動に大きな力を与えてきたChatGPTですが、近年では「ジブリ風の画像生成ができなくなった」という声が多く寄せられています。

なぜなのか、その背景には、著作権のリスク、クリエイターの権利保護、企業の倫理方針など複数の要因が複雑に絡んでいます。

OpenAIは、ChatGPTでジブリ風の画像生成ができなくなった、と言われる状況に対して明確な発表を行ってはいません。

しかし実際には、企業としての信頼性を守るため、特定のアートスタイルを避ける方針を明確にしてきています。

ユーザーとしてはなぜこのような変化が起きたのかを理解し、今後どのようにAIと向き合うかを考えることが重要です。

ジブリ風のスタイルは、それ自体が文化的財産でもあり、無制限に再現できるものではありません。

ChatGPTでジブリ風の画像生成ができなくなったという現象は、AIの進化と社会のバランスを保つためのひとつの転換点といえるでしょう。

今後も同様の制限は他のスタイルにも広がる可能性があるため、なぜこのような措置が講じられているのかを正しく理解することが、AI活用時代のリテラシーとして求められています。

コメント